ニウブ川はいつも霧が出る。(秋シリーズ参照)

ニウブ川の釣果はこれ1匹 朝食の味噌汁つくり コウリンタンポポ(帰化植物)の赤い蕾

幌別川上流部の渓相。穏やかな流れだ。 こんなところで、45Cmのニジマス。左手にぶら下げている。

平沢さんは、この川の支流で巨大なのを掛けてばらした。

ニウブ川から幌別川へ

箸別川に別れを告げ,日本海側をひたすら北上し続けた。

留萌をすぎると、高い山が無いのか,目指した川がほとんど渇水で

釣りになりそうもなかった。源流まで近づけばポイントはあるのだが,

ヒグマの領域に足を踏み入れたくない。

箸別川に架かる鉄橋の上で,アユの遡上を見ていた地元の人に聞いた川、

遠別川。ここも流れが細かった。

北海道の天然アユの北限は,積丹半島の余市川あたりと認識していたのに,

まれに何年かに一度、箸別川はアユの遡上が見られるのだという。1945年以前は,

毎年のようにいたという。地元のつり好きが琵琶湖産のアユを放流してから、

遡上が止まったらしい。微妙な魚と川の関係を垣間見たような気がした。

遠別川についたのが15:00頃。今日の宿を探さなければならない。

道〃119を音威子府に向かって走りつづけた。天塩川温泉、美深温泉

も金曜日とあって、どこも満員だった。ようやく美深駅前に民宿を探し当てた。

北海道一日目の宿は、一人一匹のヤマメから揚げだ。ビールが最高にうまい!

ニウブ川はいつも霧が出る。(秋シリーズ参照)

ニウブ川の釣果はこれ1匹 朝食の味噌汁つくり コウリンタンポポ(帰化植物)の赤い蕾

幌別川上流部の渓相。穏やかな流れだ。 こんなところで、45Cmのニジマス。左手にぶら下げている。

平沢さんは、この川の支流で巨大なのを掛けてばらした。

遠別川=ウエン・ぺツ:直訳は悪い川。水質悪く飲み水に適さなかったのかもしれない。uenbetu

留萌川=ルルモッペ:潮静かな川。

ルル・モイ・ペツ:潮静かな湾(モイ)に注ぐ川。二つの解釈がある。後者がぴったりだ。rumoi

積丹半島=サツコタン:直訳は夏村、つまりアイヌの人たちの夏の集落(漁業)があったところ。

サツコタンナイで、小さな川が流れていた。冬になると海が荒れるので,

マタコタン(冬村)へ移動した。syakotan

美深=ピウカ・ウン・ナイ:石原のある川。そこでサケを捕っていた。天塩川の川原であろう。bifuka

余市川=イ・オチ:蛇の多いところの意味 yoichi

音威子府=オ・トイネ・プ:河口が濁っているもの、つまり川。濁り川にはイトウがよくあつまる。otoineppu

ニウブ川=ニウブ(仁宇布):本来天塩川の上流にある森林の川のことで,ペンケニウブ川と呼んでいた。

上のペンケが抜けて単にニウブ,仁宇布の地名が出来た。niubu

幌別川=ポロ・ぺツ:大事な(魚がたくさん取れる)川。北海道にはこの川名はたくさんある。horobetu

幌内川も同じ意味horonai

天塩川=テッシ:簗(やな)。上記美深町の西里あたりに,テシオイ、簗のあるところ、の地名があって、

それが川の名前になった。

かって天塩川にはキャビアで有名なチョウザメが生息していたけれど,現在は絶滅している。

北海道庁は、どうして復活を目指さないのだろう。

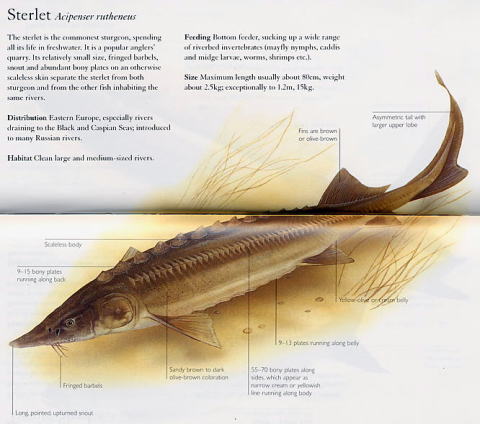

下の図鑑はイギリス産のものだけれど、野暮なことを言わないで、これなど移入したらよろしい。

生息環境が天塩川に合っているような気がする。

美深町のどこかでチョウザメの養殖をしているところがあるらしく、温泉で頼めば食べさせてくれるらしい。

江戸時代末期北海道を探索した松浦武四郎の記念碑が,美深温泉前に建っている。彼はヒューマニズムに

富んだ人だったようだ。地名川名解説の元は武四郎の著作によるところが多い。