青森市内に入ったのは10年ぶりである。2000年最後の渓流釣りの旅に、釣り以外の目的が加わったのは珍しいことだった。十和田湖畔の民宿を早朝に出発して、浅瀬石川に沿って黒石市へ出た。途中中野川や虹貝川を釣って、青森インターに降りたのはお昼少し前だった。広大な丘陵地帯に、縄文時代の建物が復元されていて、まわりの送電線や市街地の建造物が目に入らなければ、まさにタイムスリップした感覚に陥るに違いない。

おりしも説明員の後ろから、観光客がぞろぞろと歩いていた。彼女の解説が聞けるところまで接近して、ちゃっかりおこぼれにありつくことにした。内容は、新聞報道などで見ていたから、目から鱗はなかったけれど、現物を見ながらの解説はやはり迫力があった。次のスポットヘ移動しながら、遺跡全体の印象を、質問してみた。

「まだまだ発掘調査を拡大しながら続けているようですが、すごいですね。ところで、隣接している免許センターを造成するときに、遺跡の存在に誰も気づかなかったのでしょうか?もしかしたら貴重な情報が眠っていたかもしれないのに、誰かが無視して造成を強行したのではありませんか?」

「そういうことが、あったかもしれませんね」

彼女の返事は、いたって事務的だった。この遺跡が、縄文の歴史を書き換えるほど重要な発見だったからこそ、そんな質問をしてみたのである。それともう一つ、5千年前の日本列島は、最も温暖な気候に包まれていて、今より海面が5Mも高かった。この縄文の痕跡を残した人たちの集落は、4千年前という。寒冷化は少し進んだだろうから、海面も徐々に低下していった。現在免許センターになっている場所は、当時波打ち際だったかもしれない。だから残るべき遺跡はなかったとも考えられる。

出土した膨大な遺物は、資料館に展示されていて、圧倒されてしまった。目指すものは果たしてあるのだろうか。それがあるのか無いのか、僕の情報には存在しなかった。分類された、資料ごとのコーナーを丹念に見て回る。

「あった!」

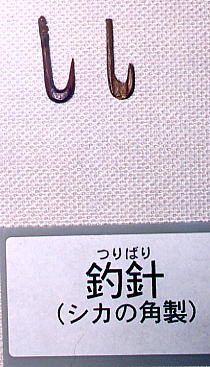

ついに探していたものがあったのだ。それは1センチくらいの小さなもので2本展示してあった。やはりと言うべきか、当然というべきか、感激の対面となったのである。この指でじかに触れてみたい、そんな衝動に一瞬かられた。常駐する学芸員に頼もうと思ったけれど、それはやめた。ガラスのショウケースの上から何枚も写真を撮った。

この春、会員の柏木さんがここを訪れて,その報告を受けたとき、僕が探していたものには言及していなかったから、それの存在はまるで未知数だった。

「あの遺跡は凄い。まるで日本の古代文明と考えてもよい。あれこそ白神山地に匹敵する、価値あるものだろう。僕は青森県知事の木村さんに、宴会の席上で、世界文化遺産に登録するよう進言してきました。」

柏木さんの情熱的な言葉が印象に残っていて、今回の訪問になったのだと思う。

それは、バルチック海の小さな島、ジーランド島で発見された8千年前のもが最古と言われている。1万年前までヨーロッパ大陸を覆っていた氷河も次第に溶け始め、表出した大地を求めて人々は北上を続けた。そこで彼らはソレを発明したのであろう。形は多少、素材の変遷によって変わっては来たけれど、基本的には8千年前も、4千年前の三内丸山人のソレも、現在とほとんど変わっていないのだ。その生活必需品は、やがてヨーロッパ大陸全土に広がり、シベリヤ大陸を経由して、縄文時代の日本にもたらされたものであろう。

おわかりのように、ソレは釣り針なのだけれど、太古の昔、どんな思いで発明に至ったのか考えると面白い。下の写真は、無断で撮影したものだから、ちょっと気がひけるけれど載せておいた。渓流の釣りをする人なら、その形を見て、これは毛ばり用だと断定してしまいたいほど酷似しているのだ。縄文人は、果たして毛ばりをつくっていたのだろうか?

鹿の角製の小さな釣り針に、悠久の人類の歴史を垣間見るのも一興であろう。

10年前青森駅前の食堂で、ウニ、ホタテ、イクラ丼を食い損ねた相棒は、そのことを覚えていて、今回は絶対に食うぞと意気込んでいた。三内丸山遺跡を後に、お昼をとっくに過ぎた青森駅へいそいだ。 (三沢渓風)

三内丸山の釣り針 筆者と仲間